不能歇止失去、但能找回更多

張佩蘭女士(鼻咽癌康復者)

訪問:王榮珍女士

資料整理:金龍先生

王婉珊女士

簡介:

張佩蘭女士是香港防癌會執行委員會員兼義工服務委員會主席,第一次見到她的時候是在香港防癌會「同路人」晚宴上,她坐在我的旁邊。談話中得知她是鼻咽癌康復者,說話有些不清晰,她叫我不要介意。當時我見到眼前這個笑容可掬和充滿活力的女士心裏就感覺有些意外,怎麼一位鼻咽癌康復者可以如此快樂呢?所以在寫到「分享」這一章節的時候,自自然然就想到找她接受我的訪問。

第一部份 ── 病發的經過、治療、副作用

第二部份 ── 走上義工之路

第三部份 ── 熱切追尋生命中嚮往的事情

第四部份 ── 我的「另類」照顧者

第一部份 ── 病發的經過、治療、副作用

王:佩蘭,我知道你是鼻咽癌康復者,其實詳細的情況是怎樣呢?

張:我不幸於25歲那年病患上鼻咽癌,那是頗為罕見的。一般鼻咽癌的病發年齡多在四五十歲之後,而且以男性居多。但有幸的是癌病治療後病情得以控制,往後多年來雖然有很多後遺症和驚險的遭遇,我仍能充實的活下去,追尋有意義的人生。到了今天,我已經忘記了當年病發的震驚和恐懼,只是感恩我能夠走到這裏。

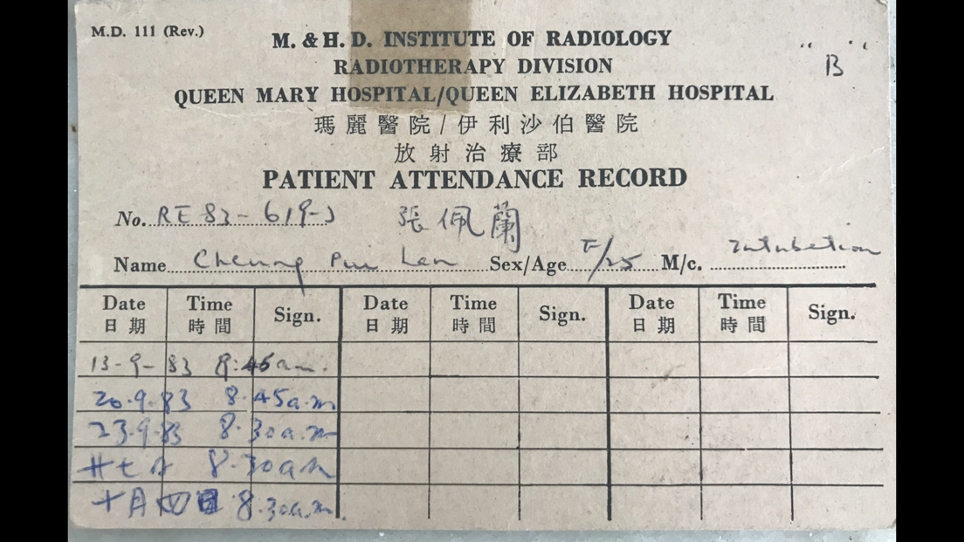

我1980年大學畢業,找到我夢想的教學工作。1983年我新婚到日本蜜月的時候,鼻腔忽然大量出血。回香港後很快便確診患上鼻咽癌,要到伊利沙伯醫院接受治療。我有幸遇到已故何鴻超教授為我初診。跟着便由一位年輕女醫生李詠梅為我跟進治療。可能由於當時我年青,一臉孩子氣,她們當我妹妹看待。我衷心感激!老實說我亦是一個非常合作的病人,醫生給我任何的治療,我都釋力以赴。

聽覺系統

王:病發的時候是什麼階段?鼻咽癌的後遺症是出名厲害的,你又是怎麼去應付呢?

張:醫生告訴我患的鼻咽癌是初期,但鼻咽內的腫瘤差不多有鵪鶉蛋那般大。那年三月,我接受了36次電療,同年九月再需接受5次深切的體內插管電療,每次約3小時。如你所說,電療的後遺症真是非常厲害。電療後,我的中耳發炎積水,耳鳴兼聽覺減弱。耳鼻喉科醫生嘗試在我耳內插一條小管排走積水。當時醫生問我:「你想痛一次還是痛兩次?」我問他這是什麼意思?他說:「痛一次就是一針插入去即抽;痛兩次就是先打麻醉針再插另一針入去抽。」我記得我當時說:「反正要痛, 不如只痛一次吧!」針插入的時候真的痛得要命,但抽完積水那刻,聽覺恢復清晰。嘩!那一刻簡直是 「仙樂飄飄處處聞」!美妙極了!

好景不常,由於電療的影響,我的中耳經常流膿、發炎。持續的耳鳴,像千隻蟬在我耳內「吱」個不停。現在我的左耳差不多失去聽覺,右耳還大概有七成,我已有心理準備,聽覺會逐漸衰退、甚至乎失聰。

說話能力和吞嚥功能

除了聽覺系統被破壞,鼻腔及上顎組織因電療影響,喉嚨的「吊鐘」也消失了,導致說話帶重「鼻盟」音,有些字更發音不準。例如當我說「我姓張」,人家聽到的是「我姓香」。當我和陌生人溝通的時候,對方常常都聽不懂我說什麼,或是誤會我的意思。初時感到很尷尬,但慢慢我也接受下來,學習説話慢一些或加以解釋便是。

吞嚥方面,電療後喉嚨肌肉僵硬,像沒有感覺似的,進食時要很小心,例如:吃魚易「梗骨」,吃得快會「濁親」。飲橙汁時,橙汁會從鼻子湧出來,好嚇人的。吃粉麵時,整條麵會從鼻孔走出來。就算一般進食,食物亦很容易黏在鼻腔內,要用暖鹽水去沖洗。三十多年來,洗鼻已是我生活一部份。我練就一「鼻子飲水法」絶招,透過鼻孔吸水將鼻腔的髒物排出。聽來駭人,但我已熟能生巧。就是去酒樓食飯,食物掉進鼻腔,我都可以在洗手間快快搞掂。我覺得不要因電療的後遺症而放棄正常的社交生活。

吞嚥問題隨着時間可能會越差。看到有些病友會因為進食困難要插喉,內心很難受。職業治療師也非常努力的教我各種技巧去改善,有些動作難度頗高,我也堅持去做。進食方面,我儘量選擇一些較軟和較滑的食物,或一啖食物,再一啖水的吞下去。但種種障礙,都無碍我愛吃的本性;吃自助餐、飲咖啡、食雪糕等仍是我的至愛。

對事業和日常生活的影響

王:多年來經歷如此多的治療,對你的事業和日常生活有多大的影響呢?

張:剛接受電療後,最大的影響是我的職業。我當時教英文,電療後聲音帶重鼻音,肯定影響發音,同時亦都「冇氣」去教書。我苦苦掙扎終於放棄了熱愛的教學工作!幸運的是我1984年成功轉到當時的教育署當行政工作。雖然做行政並非我的初衷,但人生是要因際遇而適應的,再辛苦我亦不想放棄我的事業!而且我一直有一個志願,就是繼續修讀翻譯碩士學位。同年,我有幸獲香港中文大學取錄修讀這個課程。我更很感激我的丈夫放工便駕車載我到中大上課,我上堂的時候他在圖書館看書等我。終於在1986年我得到學位,那一天我感到非常開心, 因我終於達到自己的理想,更開心的是雖然我患了癌症,我還能夠如常工作,追求自己的理想!

第二部份 ── 走上義工之路

王:那麼你是如何走上義工之路呢?

張:1985年初,當時我的主診醫生潘若芙醫生告訴我,香港有位外籍女士在南華早報呼籲操華語的癌症康復者加入她們的「癌病熱線」當義工,在工餘時間以過來人身份透過電話開解癌病人。80年代中期,香港沒有太多支援癌病人的服務,病人很多時都要孤獨面對癌病和治療。患癌的惶恐憂慮,我感同身受。我覺得這熱線支援非常有意義,在香港防癌會潘醫生的協助下,我便開始和幾位癌病過來人在家接聽病人的電話。可以説,我們是本港華語「癌病熱線」的先驅。

往後的30多年,我於工餘在家接聽癌症病人來電,直到2017年我才退下来。全盛時期,若報章刊登我們「癌病熱缐」的服務,我一晚可接聽十多個的電話。潘醫生和李醫生更積極為熱缐物色合適的義工,當中有商界、主婦、文教、護士、行政等專業人士,加上潘醫生和一些熱心醫生定期和我們茶聚,解答我們的疑難,給我們指導,我們的「癌病熱缐」可以説實力非常雄厚。八十至九十年代初,癌病支援服務仍方興未艾,「癌病熱線」可以説為癌病人提供最貼心和適切的服務。

為了再進一步接近病人,我們更以癌病過來人身份到醫院與剛證實患癌的新症病人見面。記得有一次,有位病人問我,「我和你通過電話,我記得你把聲,好驚電完之後把聲變成你咁!而家見到你好人一個,我唔驚啦!」我向她報以微笑,對我亦是很大的鼓勵喔!

為了進一步推廣癌病的資訊,打破一般人對癌病的誤解和迷信,在潘醫生和多位醫生的協助下,我開始在多份報章上解答和撰寫癌病的文章,有「癌症縱橫談」、「癌症通訊站」及其他報刊等。一寫又是十多年。當時日間工作,晚間接聽熱線電話,周末假日便寫專欄,我沒想過當年不幸患癌,康復後幾乎每日都與「癌」字打交道。患癌是身不由己,投入癌病義務工作卻是心所願也。

分享資訊、風雨同路

1989年,我以癌病康復者義務服務癌病人,及積極投入生活獲選十大傑出青年之一。獲獎最大的喜悅,是能夠昂然的站出來,見證患癌病不代表絶望。癌病人康復後一樣可以有充實精彩的人生,甚至藉着患癌的經歷去鼓勵有需要的人。

踏入九十年代,癌病支援服務漸受關注。1996年,為了擴濶我們的服務,「癌病熱線」易名為「同路人」,並正式納入香港防癌會癌症教育小組。我一直是「同路人」的組長,義工組員全是癌病康復者。除了熱線服務,我們更以過來人的身份配合防癌會的癌症教育,例如:到學校推廣生命教育、鼓勵年青人逆境自強、向公眾現身説法、鼓勵人積極正確面對癌症,到醫院和病人分享癌心得....等。

我最高興多年的義工服務,令我認識了很多癌病過來人。他們各有不同的苦況,但大家都互相鼓勵,並感恩患癌期間得到的關懷和支持。為了答謝一直支持我們的親友,我們每年便以「同路人晚會」的形式,邀請我們的親友、醫生相聚。往後我們更擴闊邀請港九新界甚至遠及澳門的病人、癌病互助組織、醫䕶社工以及很多照顧病人的有心人出席。我們希望通過彼此見面和分享,帶出癌症並非絶望;抗癌路上癌病人並非孤獨無助,有很多醫生、專業人士和過來人陪他們一起走,給他們關懷、為他們打氣。而席上的醫生看見病人康復之後,還以身作則鼓勵其他病人,相信會更加喜悅和滿足。我由「癌病熱缐」至「同路人」義工服務已有卅多年,與不少癌病朋友走過風風雨雨,更感恩認識不少抗癌有心人。

第三部份 ── 熱切追尋生命中嚮往的事情

2004年,我感到日間工作越來越吃力,適逢那年政府推出自願退休計劃,我便提早退休。那年我46歲,希望善用往後的日子繼續投入支援癌病的義工服務,追求自己在運動、音樂、閲讀、書畫、旅遊等方面的興趣。

運動方面,我一直都非常喜歡游泳,但後遺症導致長期耳炎,醫生叮囑我耳朵絕對不能入水。但我依然不想放棄,於是苦練「仰頭泳法」,不讓耳朵接觸到水。同時再用耳塞、戴泳帽,把頭裹好,確保「滴水不入」耳。現在我儘量每天游泳,更參加每年的元旦冬泳。每次在海中暢泳,我都感到無比幸福、自己是天地的寵兒。

我現在的生活非常豐盛—早上起來行山,跟進防癌會義工服務的會務、發微訊或致電問候病友,間中出席癌病互組小組或癌病戰友的活動等。練習琵琶、二胡、古箏,寫書法、探望親友、或到各地旅遊。

如何面對失去的沮喪和死亡的威脅

王:我曾認識一些患有鼻咽癌的朋友,因為治療後容貌有一些變化或者是喪失一些能力(例如是語言能力)而不願再和以前的朋友聯絡,就是英文說的social withdrawal 現象。但是我看你完全沒有這方面的問題。我想請教你如何能夠多年來維持一個那麼正面的心態,去面對那麼多的痛苦和不斷失去的能力,就是英文說的de-capacitation。而且很多癌症病人都會想到在遙遠的水平線有死亡的可能,你又是如何面對這些呢?

張:多年來癌病的後遺症令我身體出現各種障礙,甚至對生命構成威脅。例如做電療前病人需要檢查牙齒,確保沒有牙患,因電療後不宜拔牙。很多病人病發時已近中年,牙齒亦多出現問題,醫生便拔去有問題的牙才進行電療。但是我病發時才25歲,牙齒經檢查後完好無缺,我不用脫牙便可進行電療。誰知電療後不到兩年,我的「智慧齒」要長出來。由於電療會對牙骨/牙床造成一定的傷害,我是不宜脫牙的。但醫生衡量風險,安排我入院接受拔牙手術。但手術只有五成的成功機會,如果手術後傷口無法癒合,後果堪虞。我尊重醫生的安排,那次有驚無險,有幸大步跨過。

但由於電療影響口水腺,口乾容易引至蛀牙,須定期檢查牙齒。由於頸部肌肉收緊,我經常要做口腔張合運動,以方便張口給醫生檢查。每次到牙科檢查像「受刑」似的,有幸我遇到的牙醫既細心又有耐性。我一輪掙扎後也心懷感激。記得2003年「沙士」疫症肆虐那一年,大家視醫院為閻王地府,偏偏那時我迫於脱牙後傷口又出問題,要頻頻到醫院檢查,沖洗傷口。真的非常沮喪。但我知道沮喪是沒有幫助的,不如隨遇而安好了。

對於死亡當然是有恐懼,中耳、牙骨長期發炎、吞嚥功能退化...等, 說沒有恐懼肯定是騙人。但當我投入生活、專注我喜愛的一切時,我又不再胡思亂想了。我很感恩在我生命中遇到做義工這個契機,令我覺得雖然得了癌病,仍可健康開懷的活下去,更可幫助別人,而在幫助別人的過程中我其實亦幫助了自己;我從別人的經驗中學習,從別人的關懷中站起來,亦從鼓勵別人的過程中鼓勵了自己。

王:對於不斷「失去」這個問題,你又如何去面對呢?

張:我明白後遺症,以及隨着年紀將逐漸失去僅有的能力。例如我的聽覺,左耳幾近失聰、右耳聽覺亦會慢慢流失,持續的耳鳴有增無減。因雙耳長期有分泌,我又不能用助聽器。治療之後,我的味覺已逐漸減退,煮餸不會試味,只憑經驗來調味。咀嚼吞嚥更要格外留神,避免「咬舌」或「梗親」。

我覺得雖然如此,生活還得繼續下去。半聾狀態下,我仍繼續學習琵琶,古箏等樂器。我一直喜歡二胡。但拉奏二胡須靠敏鋭的聽覺。我幹嗎要向難度挑戰?但既然自己喜歡,應該趁我的右耳尚有剩餘聼覺,快快學成,自我陶醉一番也好。最近因為疫症關係多留在家,我便努力練習。昨天晚上我已經能夠完完整整的奏出一曲我心儀的「二泉映月」,真是好興奮啊!

可是,我已有心理準備,有一天我真的完全聾了便不能再彈琴拉胡。那我便以毛筆去抒情遣懷。幾年前,我已開始學習書法,現在閒時我也寫寫字,過年前也和我們癌病康復中心的病人一起寫揮春。我們互動的過程多是動手不開口,寫得好便豎起姆指給個「讃」,逗得那些病人樂透了!那一刻真的很開心呢!

王: 我非常欣賞你這個態度!

其實就算我是一個和你同年紀的「正常人」,隨着歲月的流逝,我亦不斷面對各種不同的疾病和「失去」——失去年青時擁有的健康和活力,年輕時輕而易舉做到的現在怎樣都做不了。除了這樣我還失去自己至愛的親人。我慢慢便了解到人生真正的成熟,就是能夠安然的面對「失去」。你能夠坦然的面對失去左耳的聽覺而繼續學習音樂,從另一個角度來看,就是你非常懂得珍惜和利用你右耳剩下的聽力,這是一種很正面的思維。

而且我想補充一點,就是有一天就算你真的完全失去右耳的聽覺,你學過的曲調卻永遠留在你的腦中。你不會再用耳朵聽,而是用的你的心靈去聽。

張:我非常感激你這樣告訴我,這是我從來沒有想過的,我亦想和你分享我如何面對失去味覺的問題。

我丈夫愛吃糖水,我不會因為我的問題剝奪他吃糖水的權利。所以我也經常弄糖水給他吃。雖然我試不出味來,但當我要下糖的時候便請他來試味,濃淡隨他喜歡。他愛清甜,所以經他試味的糖水,喝下去也挺健康的。

王:佩蘭,還有一點我想和你分享。在我們開始訪問的前半小時,我真是有一些困難去聽你的說話,有一些重要詞彙我都要向你確認。但不久後我便完全習慣了,到訪問過程進展到這一刻,我真的覺得我沒有任何困難去聽你說話。所以我想告訴你,你發音的問題並不是一個大問題。有心去了解你的人自然能了解你!

張:聽到你這樣說我真是高興!謝謝你的鼓勵!我也從未試過用手機通電個多小時也還有「聲」和「氣」喔!

王:有沒有任何時間感到不甘和憤怒——為什麼這樣不幸的事會發生在自己的身上?

張:有的。最初知道患癌時像天要塌下來,我不甘心這麼年輕,一切剛開始時,生命便快要結束。我要把握治療的機會,無論如何艱苦,我都要熬過去。癌病有幸得以控制,但沒想到電療導致的後遺症接踵而來,有時真的感到沮喪。但想到那是治療的代價,能活着已是恩賜,我便設法去面對。過去三十多年,我看過很多醫生,有公家的有私家的,中西醫也有,他們均對我很好。有些醫生告訴我當時我接受的治療方法殺傷力太強,現在已不再用了,有更新和更好的治療代替。初時我聽到有些黯然,但再想想,沒有當時的治療,可能已沒有今天的我。最重要的是我相信醫生已經盡最大的努力給我最好的治療。我該感激他們,而不要有任何的後悔或怨懟。

第四部份 ── 我的「另類」照顧者

王:可否和我談一談你先生作為你的照顧者如何在這麼多年一直支持你?

張:其實我的先生可以說是一種另類照顧者。一般來說大家認為一個好的照顧者都是體貼入微、「跟出跟入」服侍周到。但我丈夫不是這樣的。他支持我的方法就是給我無限的尊重和自由,希望我能夠繼續正常和獨立的生活。所以很多時我看醫生出入醫院,都是自己去的,不需要他陪伴。因為他亦非常忙碌,我自己能辦妥的便不要麻煩他了。況且,醫院地方少去為佳。但是我做什麼他都支持,例如我要讀碩士課程,他沒因為我大病初癒勸我放棄,還駕車接送我去上課。他更鼓勵我做義工,我過去在家接聽「癌病熱線」電話,有很多時晚上和病人談到深夜,他都沒有微言。遇上我不在家,他更替我接聽,記下對方電話號碼,提我快回電給病人呢!我每年游元旦冬泳,他都陪我到出發站,我由中灣游到淺水灣,他便拿着我的衣履細軟步行到終點等我。可能由於他放手並支持我做的一切,我可以隨心所欲去做義工和追尋自己的興趣。

同樣地,我亦認為不應該因為自己患病而影響他追尋理想。他是在大學教英文的。多年前,他要多次遠赴英國攻讀英國文學的博士學位,之後也須經常到海外及內地的大學交流。我沒有因為身體的問題而要他守在我身邊,我鼓勵他追求他的理想。而我會更加照顧好自己,讓他安心做他喜歡的事。我很高興我們既互不干擾,又在彼此支持下,實現我們追求的目標,做我們喜歡做的事。

那麼明天呢?

王:可否和我們分享在未來的日子你有什麼計劃?

張:非常簡單——就是活好每一天,不要再想那麼多。我知道我要與後遺症共存,但不要緊,它們來的時候我招呼它、善待它便是了。

回首過去,我與癌病可謂結了不解之緣。年青時的一場癌病,改寫了我的一生。回望過去的日子,縱有驚濤駭浪,但很快又風平浪靜。從面對癌病、服務癌患者、與過來人及戰友並肩而行,我得到的比失去的更多。展望將來的日子,只願健健康康,繼續為癌病人做個開心積極的「風雨同路人」。

王:佩蘭,非常感激你接受我的訪問,並祝你繼續健康快樂的活好每一天!

(於2020年12月定稿)